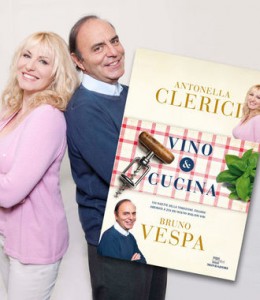

Di fronte a un gioiello della letteratura come “Vino & Cucina” (Mondadori), la prima tentazione è quella dello sberleffo. Gli autori, infatti, sono Antonella Clerici e Bruno Vespa: un po’ come una jam session tra Ricchi e Poveri e Cugini di Campagna. Il libro, oltretutto, è fondato sull’abbinamento cibo-vino, ovvero l’aspetto più opinabile nel già soggettivissimo mondo enogastronomico. Ulteriore punto debole del volume (225 pagine, Euro 15.90).

Di fronte a un gioiello della letteratura come “Vino & Cucina” (Mondadori), la prima tentazione è quella dello sberleffo. Gli autori, infatti, sono Antonella Clerici e Bruno Vespa: un po’ come una jam session tra Ricchi e Poveri e Cugini di Campagna. Il libro, oltretutto, è fondato sull’abbinamento cibo-vino, ovvero l’aspetto più opinabile nel già soggettivissimo mondo enogastronomico. Ulteriore punto debole del volume (225 pagine, Euro 15.90).

Se in effetti non pare irrinunciabile sapere come la Clerici cucini l’orzotto al prosciutto affumicato o le uova in camicia con agretti, a Bruno Vespa si deve riconoscere una buona conoscenza enologica. Ne scrive ovunque, ma con cognizione di causa. Il punto è che applica al vino le stesse regole di Porta a porta: vince sempre il più forte. Tranne rari casi, i vini da lui consigliati sono la solita sequela di Tre Bicchieri cari al Gambero Rosso (la guida più “embedded”). Vini muscolari, belli senz’anima, industriali. Gaja, Lungarotti, Ca’ Viola, Duca di Salaparuta, Il Pollenza, Caprai, Berlucchi, Planeta, Antinori, Tenuta San Guido, Banfi, Frescobaldi, Casanova di Neri, Poliziano, Inama, Maculan, Jermann, Le Pupille. Yeownn: tutto troppo prevedibile.

Vespa ha il merito di citare ribelli encomiabili (Gravner, Valentini, Foradori), realtà preziose (Marisa Cuomo) e vitigni poco noti ma splendidi (Trebbiano Spoletino), ma in alcuni casi consiglia il vino palesemente meno riuscito di aziende prestigiose: menzionare il Paleo Bianco de Le Macchiole, abbinameno o non abbinamento, è come consigliare a un musicofilo Self Portrait, il disco peggiore di Bob Dylan. Significativa anche la scelta dell’Aglianico del Vulture: Vespa individua sì l’azienda storica, Vito Paternoster, ma invece di glorificare il tradizionale Don Anselmo (nominato distrattamente) opta per il Rotondo. Ovvero l’Aglianico più morbidone, vanigliato, saturo di barrique. Una scelta che ribadisce come Vespa sia filogovernativo pure nel vino, degno allievo dei Robert Parker e James Suckling, gli pseudo-guru che hanno spinto l’Europa verso la spirale involutiva del gusto omologato.

Al di là di alcune forzature, come definire il Dolcetto “cugino minore del Nebbiolo” (sono vitigni diversissimi), Vespa si rivela un Caronte preparato ma didascalico. Un insegnante che non affabula né incuriosisce, fornendo una lezioncina tanto corretta quanto stantia. Esilaranti, seppur involontariamente, alcuni aneddoti. Parlando del Friulano, il vitigno bianco che fino a qualche anno fa si poteva chiamare Tocai, l’ineffabile Bruno racconta di come tentò eroicamente di dirimere un’annosa controversia europea: “Quando dissi al Presidente della Repubblica magiara che si tenessero il nome per i loro splendidi vini dolci lasciandoci il copyright di quelli secchi, lui mi rispose che anche loro avevano Tocai secchi e perciò non era possibile mettersi d’accordo”. Questa, secondo Vespa, è la risposta che ricevette. E’ però verosimile che non abbia compreso sino in fondo le insidiose sfumature della lingua ungherese.

(articolo uscito il 30 marzo 2012 ne Il Fatto Quotidiano)

“Parlare di musica è come ballare di architettura”, ammoniva Frank Zappa. O forse non era lui (mai capito bene). Il concetto base, però, resta: esistono branche dello scibile che mal si prestano alla narrazione. Come la racconti un’emozione, soprattutto se non ti chiami Mogol? Capita anche con il vino. Ieri sera, alla Libreria Margaroli di Verbania, è stata presentata la nuova edizione de L’enciclopedia del vino (Boroli). Un libro denso, utile, ben fatto. Parallelamente, ogni anno, si assiste all’invasione delle guide enologiche. Gambero Rosso, Espresso, Ais, Slow Wine. Internet le ha rese in parte superate e Gianni Mura suole ricordare come “guida”, non a caso, sia l’anagramma di “giuda”. La loro utilità, almeno a piccole dosi, è comunque innegabile. Gambero Rosso è quella più potente e aristocratica: versione italica degli sboroni Wine Advocate e Wine Spectator, venne crivellata da Report per implicazioni non limpidissime tra estensori e produttori. La Guida Espresso è la più scarna graficamente, quella dell’Associazione Italiana Sommeliers la più scolastica. Slow Wine si sofferma sui risvolti umani: in effetti, se sport e spettacolo danno sempre meno spunti, alcuni vignaioli assurgono naturalmente a personaggi letterari.

“Parlare di musica è come ballare di architettura”, ammoniva Frank Zappa. O forse non era lui (mai capito bene). Il concetto base, però, resta: esistono branche dello scibile che mal si prestano alla narrazione. Come la racconti un’emozione, soprattutto se non ti chiami Mogol? Capita anche con il vino. Ieri sera, alla Libreria Margaroli di Verbania, è stata presentata la nuova edizione de L’enciclopedia del vino (Boroli). Un libro denso, utile, ben fatto. Parallelamente, ogni anno, si assiste all’invasione delle guide enologiche. Gambero Rosso, Espresso, Ais, Slow Wine. Internet le ha rese in parte superate e Gianni Mura suole ricordare come “guida”, non a caso, sia l’anagramma di “giuda”. La loro utilità, almeno a piccole dosi, è comunque innegabile. Gambero Rosso è quella più potente e aristocratica: versione italica degli sboroni Wine Advocate e Wine Spectator, venne crivellata da Report per implicazioni non limpidissime tra estensori e produttori. La Guida Espresso è la più scarna graficamente, quella dell’Associazione Italiana Sommeliers la più scolastica. Slow Wine si sofferma sui risvolti umani: in effetti, se sport e spettacolo danno sempre meno spunti, alcuni vignaioli assurgono naturalmente a personaggi letterari. Il Profeta della Fruttuosità. La guida si chiama Annuario dei migliori vini italiani ed è un ottimo modo per scoprire cosa (non) si deve bere. Lui, il Guru, è Luca Maroni. Esperto radiofonico di Decanter, cantore del vinone concentrato, versione dei mammasantissima Robert Parker e James Suckling. Maroni sta al vino come Alfonso Luigi Marra alla letteratura: con lui ci si consegna all’insondabile. Egli reinventa la lingua, la logica e il pensiero aristotelico. Egli è la Luce: non avrai altro vino se non quello opulento. Dal Vangelo secondo Maroni: “L’indice di Acquistabilità (ICQ) esprime la relazione tra Indice di Piacevolezza (IP), il prezzo di vendita riferito a una bottiglia da lt 0,75 (PV), e il numero di Bottiglie in cui il vino è prodotto”. Chiaro, no? Il Maronismo insegna che “la piacevolezza del sapore dei diversi vini è stata valutata applicando il metodo che discende dal logisma della fruttuosità del vino”. E cos’è un logisma? “Un principio-enunciato logicamente dedotto da una premessa assiomatica”. E cos’è la fruttuosità? Qualcosa di “direttamente proporzionale alla consistenza, all’equilibrio, all’integrità del suo gusto”. E cos’è forse Maroni? La maniera più involontariamente comica per avvicinarsi a un microcosmo affascinante. Se solo tutti, nessuno escluso, si prendessero meno sul serio. It’s only wine (but i like it).

Il Profeta della Fruttuosità. La guida si chiama Annuario dei migliori vini italiani ed è un ottimo modo per scoprire cosa (non) si deve bere. Lui, il Guru, è Luca Maroni. Esperto radiofonico di Decanter, cantore del vinone concentrato, versione dei mammasantissima Robert Parker e James Suckling. Maroni sta al vino come Alfonso Luigi Marra alla letteratura: con lui ci si consegna all’insondabile. Egli reinventa la lingua, la logica e il pensiero aristotelico. Egli è la Luce: non avrai altro vino se non quello opulento. Dal Vangelo secondo Maroni: “L’indice di Acquistabilità (ICQ) esprime la relazione tra Indice di Piacevolezza (IP), il prezzo di vendita riferito a una bottiglia da lt 0,75 (PV), e il numero di Bottiglie in cui il vino è prodotto”. Chiaro, no? Il Maronismo insegna che “la piacevolezza del sapore dei diversi vini è stata valutata applicando il metodo che discende dal logisma della fruttuosità del vino”. E cos’è un logisma? “Un principio-enunciato logicamente dedotto da una premessa assiomatica”. E cos’è la fruttuosità? Qualcosa di “direttamente proporzionale alla consistenza, all’equilibrio, all’integrità del suo gusto”. E cos’è forse Maroni? La maniera più involontariamente comica per avvicinarsi a un microcosmo affascinante. Se solo tutti, nessuno escluso, si prendessero meno sul serio. It’s only wine (but i like it). La settimana scorsa ho presentato un bel Festival, Uvalibre. A Carrù. C’erano Don Gallo, Gianni Barbacetto, Giuliana Sgrena, Giuseppe Catozzella, Antonella Beccaria, Luca Telese e tanti altri.

La settimana scorsa ho presentato un bel Festival, Uvalibre. A Carrù. C’erano Don Gallo, Gianni Barbacetto, Giuliana Sgrena, Giuseppe Catozzella, Antonella Beccaria, Luca Telese e tanti altri. Da oggi in libreria.

Da oggi in libreria. Stamani ho raccontato, sulle pagine del Fatto Quotidiano, il raduno di Triple A Velier a Rivergaro. Ecco l’articolo.

Stamani ho raccontato, sulle pagine del Fatto Quotidiano, il raduno di Triple A Velier a Rivergaro. Ecco l’articolo. Il movimento naturalista, per quanto giovane, si è già diviso in mille rivoli (litigiosi). Non c’è solo Triple A, che decide sovrana quali siano le aziende meritevoli delle sacre stimmate puriste (le “A” stanno per “Agricoltori, Artigiani, Artisti”). Esiste anche Renaissance. E poi l’associazione Vini Veri, langarola. E poi VinNatur, veneta. Se De Gregori ha inciso più dischi live che concerti, i vinoveristi hanno più partiti che bottiglie. In confronto, la sinistra extraparlamentare è coesa.

Il movimento naturalista, per quanto giovane, si è già diviso in mille rivoli (litigiosi). Non c’è solo Triple A, che decide sovrana quali siano le aziende meritevoli delle sacre stimmate puriste (le “A” stanno per “Agricoltori, Artigiani, Artisti”). Esiste anche Renaissance. E poi l’associazione Vini Veri, langarola. E poi VinNatur, veneta. Se De Gregori ha inciso più dischi live che concerti, i vinoveristi hanno più partiti che bottiglie. In confronto, la sinistra extraparlamentare è coesa. Gli amanti del genere hanno comportamenti simili. Si avvicinano rapiti al produttore, usano parole lisergiche, esalano domande astruse (“Fa uso di legno piccolo?”, “La temperatura fermentativa è controllata?”, “Ha spina dorsale acida?”). I produttori, assurti a semidei, rispondono con toni gravi, alludendo pensosamente a mineralità e suoli morenici. La dialettica assume connotati messianici.

Gli amanti del genere hanno comportamenti simili. Si avvicinano rapiti al produttore, usano parole lisergiche, esalano domande astruse (“Fa uso di legno piccolo?”, “La temperatura fermentativa è controllata?”, “Ha spina dorsale acida?”). I produttori, assurti a semidei, rispondono con toni gravi, alludendo pensosamente a mineralità e suoli morenici. La dialettica assume connotati messianici. La settimana di intense presentazioni è terminata. Compagnia del Taglio (Modena), Unisono (Feltre), Libreria Palazzo Roberti (Bassano del Grappa). Chilometri su chilometri. Incontri, degustazioni, scoperte. Riassumerle tutte sarebbe impossibile, nei prossimi giorni (che mi vedranno a Doha, Qatar, da giovedì) parlerò di alcune bottiglie che mi hanno colpito.

La settimana di intense presentazioni è terminata. Compagnia del Taglio (Modena), Unisono (Feltre), Libreria Palazzo Roberti (Bassano del Grappa). Chilometri su chilometri. Incontri, degustazioni, scoperte. Riassumerle tutte sarebbe impossibile, nei prossimi giorni (che mi vedranno a Doha, Qatar, da giovedì) parlerò di alcune bottiglie che mi hanno colpito. vino rimanere “vittima” delle sue passioni.

vino rimanere “vittima” delle sue passioni. Si scrive Langhe Doc, si legge Mondovino all’italiana. Tanto il documentario di Jonathan Nossiter fu un grido di dolore per il mondo del vino svenduto al mito modaiolo americanizzato, quanto questo lavoro di Paolo Casalis – di prossima uscita – è un atto d’amore per la Langa che fu. E forse non è (quasi) più.

Si scrive Langhe Doc, si legge Mondovino all’italiana. Tanto il documentario di Jonathan Nossiter fu un grido di dolore per il mondo del vino svenduto al mito modaiolo americanizzato, quanto questo lavoro di Paolo Casalis – di prossima uscita – è un atto d’amore per la Langa che fu. E forse non è (quasi) più. Uomini e donne in direzione ostinata e contraria, come le vignerons di Senza trucco, altro documentario (di Giulia Graglia) che mostra la parte più spontanea del mondo enogastronomico italiano. Testimonianze ulteriori di un sottobosco quasi-rivoluzionario, talora riunitosi in associazioni (Vini Veri, VinNatur, Triple A Velier), che mira alla salute del consumatore e al recupero del tempo che fu. Quello dove non c’erano i guru americani a dettare la linea per un vino facile, opulento e piacione, perfettino e senz’anima.

Uomini e donne in direzione ostinata e contraria, come le vignerons di Senza trucco, altro documentario (di Giulia Graglia) che mostra la parte più spontanea del mondo enogastronomico italiano. Testimonianze ulteriori di un sottobosco quasi-rivoluzionario, talora riunitosi in associazioni (Vini Veri, VinNatur, Triple A Velier), che mira alla salute del consumatore e al recupero del tempo che fu. Quello dove non c’erano i guru americani a dettare la linea per un vino facile, opulento e piacione, perfettino e senz’anima.

La cosa più bella delle presentazioni non è vendere libri, ma conoscere nuove persone. Che ti leggono, che (forse) ti stimano, che (soprattutto) hanno in comune con te ideali, passioni, aspetattive.

La cosa più bella delle presentazioni non è vendere libri, ma conoscere nuove persone. Che ti leggono, che (forse) ti stimano, che (soprattutto) hanno in comune con te ideali, passioni, aspetattive.

Sono appena rientrato da un lungo weekend. Più di 1500 chilometri in due giorni, Cortona-Tolmezzo-Milano-Cortona con varie scampagnate nel mezzo.

Sono appena rientrato da un lungo weekend. Più di 1500 chilometri in due giorni, Cortona-Tolmezzo-Milano-Cortona con varie scampagnate nel mezzo.

La prima recensione riguarda Il vino degli altri ed è stata pubblicata dal mensile Il mio vino, numero di giugno. E’ molto bella e li ringrazio.

La prima recensione riguarda Il vino degli altri ed è stata pubblicata dal mensile Il mio vino, numero di giugno. E’ molto bella e li ringrazio.