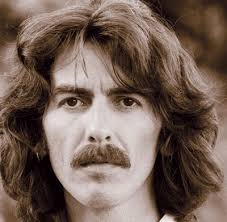

“Fu come andare in bagno e liberarsi interamente dopo anni di costipazione”. Così George Harrison amava spiegare la nascita di All Things Must Pass, il suo triplo album del 1970. Ritenuto erroneamente “il terzo Beatle” e fatalmente oscurato da Lennon e McCartney, Harrison aprì ogni rubinetto artistico possibile. Ne nacque un album saturo di intuizioni, irripetibile e indimenticabile. E’ appena uscito George Harrison: The Apple Years 1968-75, box con i suoi primi sei album da solista, un dvd e un libro realizzato dal figlio Dhani. Il cofanetto aiuta a comprendere le sfaccettature di una figura inquieta e complessa, diviso tra le tentazioni della vita materiale e l’anelito a una spiritualità totalizzante. Quando i Beatles frequentarono il Maharishi Mahesh Yogi, per gli altri fu poco più che una sbornia mistica: per George no, per lui fu Rivelazione. La sua storia è stata raccontata da Martin Scorsese nel magistrale docufilm Living In A Material World. Harrison scelse con cura ogni particolare di All Things Must Pass. Anche la copertina: lui è adagiato in una sedia, nel mega-parco della villa di Friar Park; sotto, quattro gnomi da giardino a terra. Gli gnomi erano i Beatles. Lennon commentò inizialmente il disco con toni sprezzanti, un po’ per la copertina e un po’ perché “in quel periodo George tramutava in oro tutto quello che toccava”. Ne era geloso. Tra i sei album riproposti dal cofanetto c’è anche Wonderwall music (1968), colonna sonora dell’omonimo film di Joe Massott. La musica indiana compariva già allora. Era stato Harrison, del resto, a inserire tre anni prima il sitar in Norwegian Wood: l’esordio di quello “strano” strumento, scoperto grazie al maestro Ravi Shankar, nella musica occidentale. Il secondo lavoro di Harrison, Electric Sound, è un delirio che contiene suoni ricavati da un sintetizzatore Moog IIIP: “Non ho mai imparato veramente a usarlo, registravo qualsiasi suono uscisse mentre giocherellavo con i pomelli. Indizi di avanguardia”. I Chemical Brothers, negli Anni Novanta, lo hanno rivalutato. Dopo All Things Must Pass sarebbero arrivati altre tre album in studio: Living in A Material World (discreto), Dark Horses (fragile e ulteriormente indebolito da una tournèe sciagurata, con Harrison senza voce e mediamente strafatto) e Extra texture (Read alla bout it). Quest’ultimo fu imposto dalla Apple, che esigeva una sesta opera:

“Fu come andare in bagno e liberarsi interamente dopo anni di costipazione”. Così George Harrison amava spiegare la nascita di All Things Must Pass, il suo triplo album del 1970. Ritenuto erroneamente “il terzo Beatle” e fatalmente oscurato da Lennon e McCartney, Harrison aprì ogni rubinetto artistico possibile. Ne nacque un album saturo di intuizioni, irripetibile e indimenticabile. E’ appena uscito George Harrison: The Apple Years 1968-75, box con i suoi primi sei album da solista, un dvd e un libro realizzato dal figlio Dhani. Il cofanetto aiuta a comprendere le sfaccettature di una figura inquieta e complessa, diviso tra le tentazioni della vita materiale e l’anelito a una spiritualità totalizzante. Quando i Beatles frequentarono il Maharishi Mahesh Yogi, per gli altri fu poco più che una sbornia mistica: per George no, per lui fu Rivelazione. La sua storia è stata raccontata da Martin Scorsese nel magistrale docufilm Living In A Material World. Harrison scelse con cura ogni particolare di All Things Must Pass. Anche la copertina: lui è adagiato in una sedia, nel mega-parco della villa di Friar Park; sotto, quattro gnomi da giardino a terra. Gli gnomi erano i Beatles. Lennon commentò inizialmente il disco con toni sprezzanti, un po’ per la copertina e un po’ perché “in quel periodo George tramutava in oro tutto quello che toccava”. Ne era geloso. Tra i sei album riproposti dal cofanetto c’è anche Wonderwall music (1968), colonna sonora dell’omonimo film di Joe Massott. La musica indiana compariva già allora. Era stato Harrison, del resto, a inserire tre anni prima il sitar in Norwegian Wood: l’esordio di quello “strano” strumento, scoperto grazie al maestro Ravi Shankar, nella musica occidentale. Il secondo lavoro di Harrison, Electric Sound, è un delirio che contiene suoni ricavati da un sintetizzatore Moog IIIP: “Non ho mai imparato veramente a usarlo, registravo qualsiasi suono uscisse mentre giocherellavo con i pomelli. Indizi di avanguardia”. I Chemical Brothers, negli Anni Novanta, lo hanno rivalutato. Dopo All Things Must Pass sarebbero arrivati altre tre album in studio: Living in A Material World (discreto), Dark Horses (fragile e ulteriormente indebolito da una tournèe sciagurata, con Harrison senza voce e mediamente strafatto) e Extra texture (Read alla bout it). Quest’ultimo fu imposto dalla Apple, che esigeva una sesta opera:  Harrison eseguì, con navigata sciatteria. Più o meno la stessa cosa che accadde nel 1982 con Gone Troppo. Il titolo, più o meno, vuol dire “Andar fuori di testa ai Tropici”. Ad Harrison faceva così schifo che si rifiutò persino di promuoverlo. Dalla seconda metà dei Settanta, l’uomo fu molto solitario e spesso extra-musicale: frequentava il mondo della Formula 1, produceva film. Amava i Monty Python e, quando vide che nessuno voleva produrre il teoricamente blasfemo Brian di Nazareth, lo fece lui. A conferma di come il suo essere profondamente credente non contemplasse un approccio bigotto. Anche in My Sweet Lord giocò con la religione: “Se avessi messo subito il ritornello “Hare Krishna”, il pubblico sarebbe scappato. Invece all’inizio ripeto “Alleluja”, così loro hanno il tempo di tranquillizzarsi. Poi, quando arriva “Hare Krishna”, cominciano a canticchiarlo senza neanche rendersene conto”. Il brano fu accusato di plagio, per una somiglianza sfacciata con He’s so Fine delle Chiffons; quella polemica, unita a truffe e vicissitudini fiscali che vanificarono parte dei proventi benefici del Concert for Bangla Desh, accelerarono la disillusione. Le sue ultime epifanie musicali avvennero a cavallo tra Ottanta e Novanta, con Cloud Nine, il supergruppo dei Traveling Wilburys (Dylan-Orbison-Petty-Harrison) e una tournée in Giappone con Eric Clapton. L’amico di sempre; quello che stava per sostituirlo nella fase finale dei Beatles; quello che sul palco del concerto per il Bangladesh si reggeva in piedi a fatica; quello che si innamorò della sua prima moglie Pattie Boyd, ispiratrice di Something, Layla e Wonderful Tonight. Nulla, però, fu mai più musicalmente bello come in All Things Must Pass. Harrison cominciò a lavorarci con i Beatles ancora attivi: ogni tanto proponeva brani propri, venendo quasi sempre respinto con perdite. Tra i pochi brani da lui scritti, e dalla diarchia Lennon-McCartney accettati, Something, Here Comes The Sun e While My Guitar Gently Weeps. A volte volava a Woodstock e scriveva con Bob Dylan: a lui dedicherà I’d have you anytime, esortandolo ad “aprirsi” agli amici. In Waw-wah ironizza sul desiderio di McCartney di imporre tutto,

Harrison eseguì, con navigata sciatteria. Più o meno la stessa cosa che accadde nel 1982 con Gone Troppo. Il titolo, più o meno, vuol dire “Andar fuori di testa ai Tropici”. Ad Harrison faceva così schifo che si rifiutò persino di promuoverlo. Dalla seconda metà dei Settanta, l’uomo fu molto solitario e spesso extra-musicale: frequentava il mondo della Formula 1, produceva film. Amava i Monty Python e, quando vide che nessuno voleva produrre il teoricamente blasfemo Brian di Nazareth, lo fece lui. A conferma di come il suo essere profondamente credente non contemplasse un approccio bigotto. Anche in My Sweet Lord giocò con la religione: “Se avessi messo subito il ritornello “Hare Krishna”, il pubblico sarebbe scappato. Invece all’inizio ripeto “Alleluja”, così loro hanno il tempo di tranquillizzarsi. Poi, quando arriva “Hare Krishna”, cominciano a canticchiarlo senza neanche rendersene conto”. Il brano fu accusato di plagio, per una somiglianza sfacciata con He’s so Fine delle Chiffons; quella polemica, unita a truffe e vicissitudini fiscali che vanificarono parte dei proventi benefici del Concert for Bangla Desh, accelerarono la disillusione. Le sue ultime epifanie musicali avvennero a cavallo tra Ottanta e Novanta, con Cloud Nine, il supergruppo dei Traveling Wilburys (Dylan-Orbison-Petty-Harrison) e una tournée in Giappone con Eric Clapton. L’amico di sempre; quello che stava per sostituirlo nella fase finale dei Beatles; quello che sul palco del concerto per il Bangladesh si reggeva in piedi a fatica; quello che si innamorò della sua prima moglie Pattie Boyd, ispiratrice di Something, Layla e Wonderful Tonight. Nulla, però, fu mai più musicalmente bello come in All Things Must Pass. Harrison cominciò a lavorarci con i Beatles ancora attivi: ogni tanto proponeva brani propri, venendo quasi sempre respinto con perdite. Tra i pochi brani da lui scritti, e dalla diarchia Lennon-McCartney accettati, Something, Here Comes The Sun e While My Guitar Gently Weeps. A volte volava a Woodstock e scriveva con Bob Dylan: a lui dedicherà I’d have you anytime, esortandolo ad “aprirsi” agli amici. In Waw-wah ironizza sul desiderio di McCartney di imporre tutto,  anche il suono delle (sue) chitarre. Harrison aveva così tanta voglia di liberarsi da incidere un terzo album fatto di jam sessions che testimoniassero l’eccellenza dei musicisti coinvolti: Clapton, Billy Preston, Ringo Starr, Klaus Voorman, Derek & The Dominos, un giovane Phil Collins e (pare) un non accreditato Richard Wright dei Pink Floyd. Del disco esistono svariati bootleg e versioni, oltre a tracce scartate e poi riapparse altrove. Tutto, in All Things Must Pass, ammalia. A partire da Isn’t it a pity, un po’ canzone contro la guerra e un po’ riflessione sulla fine dei Beatles: “Non è un peccato?/ Non è una vergogna/ Come ci spezziamo l’un l’altro i cuori?”. Inizialmente Harrison pensò di cederla a Frank Sinatra, poi per fortuna cambiò idea. Il disco non sarebbe mai nato senza Phil Spector, immaginifico inventore del “Muro del suono”. Fu lui a postprodurre Let It Be, opera “postuma” e contrastata dei Beatles: McCartney odiò quei suoni troppo carichi, poi però dal vivo eseguiva The Long And Winding Road esattamente come l’aveva pensata Spector, con tanto di cori e violini. Quattro anni dopo All Things Must Pass, Spector ebbe un incidente d’auto che lo sfigurò e rese probabilmente pazzo. E’ in carcere dal 2009 per l’omicidio volontario della modella americana Lana Clarkson, il 3 febbraio 2003. Non potrà uscirne prima del 2028. Si è sempre proclamato innocente, oggi sembra uno spettro e forse ha il Parkinson. Harrison è morto il 29 novembre 2001 nella villa di Ringo Starr a Los Angeles. Aveva 58 anni. Malato da tempo, la sua scomparsa fu accelerata dall’aggressione subita (nel 1999) da un pazzo che entrò di notte nella sua villa di Londra e lo accoltellò più volte al torace: lo salvò la seconda moglie Olivia, che colpì l’aggressore con un attizzatoio. Le sue ceneri sono state sparse nel Gange, il fiume sacro indiano. Olivia giura che, quando il marito spirò, la stanza fu come irradiata dalla luce. (Il Fatto Quotidiano, 26 settembre 2014)

anche il suono delle (sue) chitarre. Harrison aveva così tanta voglia di liberarsi da incidere un terzo album fatto di jam sessions che testimoniassero l’eccellenza dei musicisti coinvolti: Clapton, Billy Preston, Ringo Starr, Klaus Voorman, Derek & The Dominos, un giovane Phil Collins e (pare) un non accreditato Richard Wright dei Pink Floyd. Del disco esistono svariati bootleg e versioni, oltre a tracce scartate e poi riapparse altrove. Tutto, in All Things Must Pass, ammalia. A partire da Isn’t it a pity, un po’ canzone contro la guerra e un po’ riflessione sulla fine dei Beatles: “Non è un peccato?/ Non è una vergogna/ Come ci spezziamo l’un l’altro i cuori?”. Inizialmente Harrison pensò di cederla a Frank Sinatra, poi per fortuna cambiò idea. Il disco non sarebbe mai nato senza Phil Spector, immaginifico inventore del “Muro del suono”. Fu lui a postprodurre Let It Be, opera “postuma” e contrastata dei Beatles: McCartney odiò quei suoni troppo carichi, poi però dal vivo eseguiva The Long And Winding Road esattamente come l’aveva pensata Spector, con tanto di cori e violini. Quattro anni dopo All Things Must Pass, Spector ebbe un incidente d’auto che lo sfigurò e rese probabilmente pazzo. E’ in carcere dal 2009 per l’omicidio volontario della modella americana Lana Clarkson, il 3 febbraio 2003. Non potrà uscirne prima del 2028. Si è sempre proclamato innocente, oggi sembra uno spettro e forse ha il Parkinson. Harrison è morto il 29 novembre 2001 nella villa di Ringo Starr a Los Angeles. Aveva 58 anni. Malato da tempo, la sua scomparsa fu accelerata dall’aggressione subita (nel 1999) da un pazzo che entrò di notte nella sua villa di Londra e lo accoltellò più volte al torace: lo salvò la seconda moglie Olivia, che colpì l’aggressore con un attizzatoio. Le sue ceneri sono state sparse nel Gange, il fiume sacro indiano. Olivia giura che, quando il marito spirò, la stanza fu come irradiata dalla luce. (Il Fatto Quotidiano, 26 settembre 2014)

Era un uomo in viaggio il nostro George, alla ricerca di qualcosa che possa dare un senso alla vita, come tutti noi. E in questa ricerca è approdato sulle rive del Bhakti-yoga (lo yoga dell’amore), disciplina religiosa diffusa in Europa dalla comunità Hare Krishna, di cui George ha conosciuto il fondatore, Srila Bhaktivedanta Praphupada, e a cui ha donato un bellissimo castello nei dintorni di Londra (il Bhaktivedanta Manor) per farne un ashram dedicato alla pratica e alla diffusione del bhakty-yoga.

Quasi tutte le canzoni di All things must pass (titolo rivelatorio) o Living the material world (altro titolo rivelatorio) sono dedicate a Dio (My sweet Lord) e riflettono le tematiche di questa filosofiia.

Quando è morto sua moglie ha annunciato che George ha lasciato il corpo materiale, mentre la sua vera natura (spirituale) è, probabilmente, tornata a casa.

Isn’it a pity, che considero un vero capolavoro, la faccio ascoltare in auto ai miei bimbi (7 e 4 anni) da almeno 2 o 3 anni.Come con altre canzoni, confido che la sua stupefacente bellezza piano piano percoli nei loro giovani cuori.

Articolo molto interessante.

La figura di George Harrison mi ha sempre lasciata perplessa. C’era qualcosa di spento in lui, di fittizio, una palese inadeguatezza a calcare il palcoscenico, a interpretare, a partecipare. Probabilmente era sprovvisto di quella animalità necessaria a suscitare l’entusiasmo delle folle o, più correttamente, del mainstream.

Ciò non toglie che possa essere stata una persona meravigliosa, dedita alla ricerca, alla sperimentazione (forse un po’ troppa), a quella filosofia di vita che rifugge il vitalismo sfrenato esploso nella cultura occidentale all’inizio del XX secolo caratterizzando gran parte del periodo (i ruggenti anni venti, l’avvento del rock, l’isterismo di massa) e mettendo in ombra la ricerca spirituale individuale e collettiva che ha poi trovato compensazione nello stordimento da droghe massificato.

In tutta sincerità “Isn’t it a pity” non mi è piaciuta ma ho apprezzato altri suoi brani: Here comes the sun, My sweet Lord, Blow away e qualche altro di cui non ricordo il titolo. In realtà tutti molto orecchiabili (qualche anima ‘esigente’ li definirebbe “senza infamia e senza lode”) e probabilmente scritti od opportunisticamente… ripresi per aprire la strada a quelli meno orecchiabili (qualche anima criticona potrebbe definirli “poco meritevoli”).

I veri geniacci dello storico gruppo, per quanto controversi e criticabili, rimangono McCartney e Lennon: hanno interpretato il loro tempo e il loro spazio in modo mirabile e stravolgente.